Klimaklassifikation nach Köppen-Geiger

Eine einfache Klimaklassifikation für die Regionen der Erde, die auf Temperatur, Niederschlag und Vegetation basiert, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Wladimir Köppen und Rudolf Geiger entwickelt. Sie definiert fünf Klimaklassen:

- A - tropische Regenklimate

- B - Trockenklimate

- C - warmgemäßigte Regenklimate

- D - boreale Klimate

- E - Schneeklimate

Aus diesen fünf Klimaklassen werden elf Hauptklimaten abgeleitet. Bei den Klimaklassen A, C und D wird zwischen einer Trockenzeit im Winter (w), einer Trockenzeit im Sommer (s) und einer fehlenden Trockenzeit (f) unterschieden. Bei der Klimaklasse B unterscheidet man zwischen der Steppe (S) und der Wüste (W). Schließlich wird bei der Klimaklasse E zwischen Tundra (T) und ewiger Frost (F) unterschieden. So ergeben sich die elf Hauptklimaten: Af, Aw, BS, BW, Cf, Cs, Cw, Df, Dw, ET und EF (Köppen und Geiger, 1936). Die Hauptklimate sind so definiert, dass Regionen, die das gleiche Hauptklima haben, sich ähnliche Vegetationsmerkmale teilen (Beck et al., 2018). Die Klimaklassifikation von Köppen und Geiger ist zwar nicht perfekt, aber ihre Einfachheit und Vegetationsbezogenheit sind schwerwiegende Vorteile, sodass auch nach mehr als 100 Jahren sie noch immer eine der wichtigsten Klassifikationen für Unterricht, Wirtschaft und Wissenschaft ist (Peel et al. 2007).

Verteilung der Klimate auf der Erde

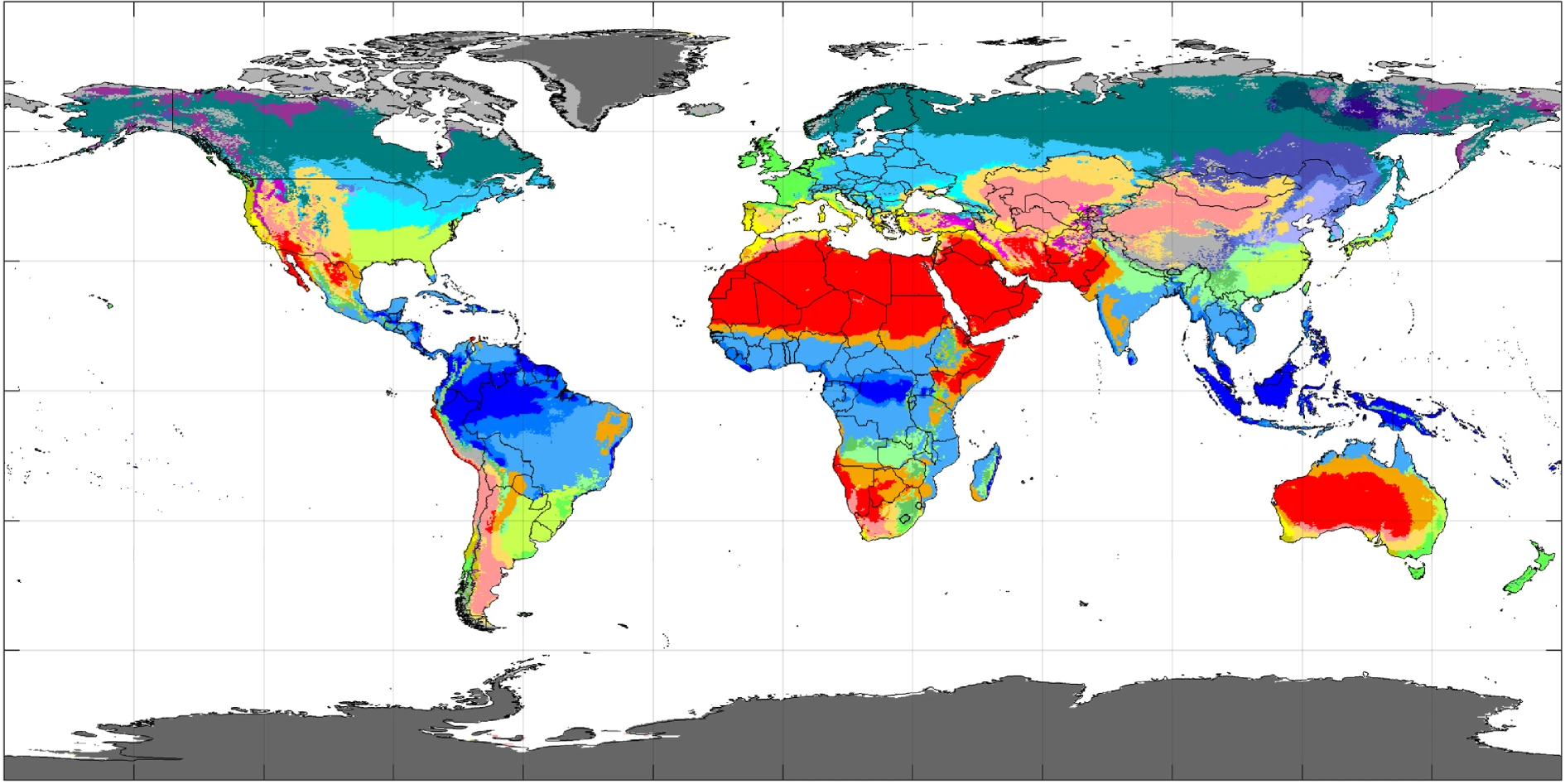

Abbildung 1: Weltklimate nach Köppen-Geiger klassifikation mit aktualisierten Daten (Beck et al., 2018)

Abbildung 1 zeigt die geografische Verteilung der verschiedenen Klimatypen auf der Erde. Aufgrund des mangelnden Sonnenlichts in den Polarregionen kommen die Schneeklimate und die kalten borealen Klimatypen hauptsächlich in den Regionen über den 60. Breitengrad vor. Am Äquator dagegen ist die Sonneneinstrahlung am höchsten. Dies führt dort zu starker Konvektion und somit zu den tropischen Regenklimaten. Die Hadley-Zirkulation beschreibt, wie die Luftmassen am Äquator aufsteigen und um den 30. Breitengrad absenken (Stull, 2017). Die Trockenklimate befinden sich typerscherweise dort, wo die Luftmassen absenken, denn absinkende Luftmassen verhindern Niederschlag. Die Sahara mit ihr heißes Wüstenklima ist davon ein gutes Beispiel.

Die gemäßigte Zone erstreckt sich zwischen dem 30. und 60. Breitengrad. Deswegen befinden sich in weiten Teilen Europas, Russland und des östlichen Tiels der USA die Klimaklassen C und D. In Deutschland überwiegt im Nordwesten und im Rheintal das Cfb-Klima und sonst das Dfb-Klima. Das heißt, im Westen macht sich der Einfluss des Meeres, welches die Kälte des Winters abmildert, bemerkbar. Zudem gibt es in den deutschen Mittelgebirgen und in den Alpen noch einige kleinräumige Kälteklimate. In Gebirgen können sehr unterschiedliche Klimaklassen auf engem Raum vorkommen, weil die Temperatur mit zunehmender Höhe abnimmt und auch die Niederschläge von den Gebirgslagen beeinflusst werden (Beck et al., 2018). Ein anschauliches Beispiel hierfür ist der Westen Nordamerikas mit den Rocky Mountains.

Quellen und Literatur:

* Beck H, Zimmermann N, McVicar T et al. (2018) Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. Sci Data 5, 180214, https://doi.org/10.1038/sdata.2018.214

* Köppen WP und Geiger R (1936) Das geographische System der Klimate, Handbuch der Klimatologie in fünf Bänden, Band I, Teil C, Berlin, Verlag von Gebrüder Borntraeger.

* Peel MC, Finlayson BL und McMahon TA (2007) Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification, Hydrol. Earth Syst. Sci., 11, 1633-1644.

* Stull R (2017) Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science -version 1.02b. Univ. of British Columbia. 940 pages. ISBN 978-0-88865-283-6 (https://www.eoas.ubc.ca/books/Practical_Meteorology/index.html).